2010: Der Turm von Uwe Tellkamp – Eine kurze Bemerkung über ein (wirklich) schlechtes Buch

Es gibt viele schlechte Bücher, auch von bekannten Autoren. Nicht umstrittene, die sich mit nicht-konformen Gesellschaftsthemen beschäftigen aber trotzdem schön und interessant geschrieben und deshalb lesenswert sind, sondern solche, die einfach schlecht sind, weil sie eine dünne Handlung haben, einen wenig ausgereiften Erzählstil und keine fesselnden Charaktere. Martin Walser hat solche geschrieben, von Günter Grass gibt es welche, und wahrscheinlich ahnte auch Siegfried Lenz bei seinem erst dann post-mortem herausgegebenen Roman „Der Überläufer“ bereits im Entstehungsjahr 1951, dass es nicht gut war und er es deshalb nicht veröffentlichen wollte.

Auf der anderen Seite gibt es die wirklich schönen Bücher, bei deren Lektüre die Leser die Autoren bewundern, diese Erfinder schöner Belletristik, deren Geschichten sie fiebernd folgen, und auch zu nachtschlafender Zeit mit den Romanfiguren leiden, sie lieben oder hassen. In schönen Büchern folgt man dem unnachahmlichen Schreibstil, der sprachlichen Eloquenz oder den einprägsamen, atemberaubenden Beschreibungen von Personen oder Umgebungen. Der Gesang der Flusskrebse ist so ein wundervolles Buch, oder Unter Leuten von Julie Zeh.

Und nebenbei wird jeder Leser problemlos nachempfinden, dass ein Verlag dieses schöne Werk aus der täglichen Flut unaufgefordert eingesendeter Manuskripte ausgesucht und angenommen hat.

Denn das Wort Belletristik entstammt dem Französischen und wurde abgeleitet von der Bezeichnung Belles Lettres, „schöne Buchstaben“, im übertragenden Sinne also „schöne Literatur“.

Und es ist immer schön, solche Bücher zu lesen.

Das Buch „Der Turm“ von Uwe Tellkamp gehört nach meiner unbedeutenden Einschätzung sicherlich nicht zu dieser schönen und lesenswerten Literatur. Es war mit Abstand das schlechteste Buch, was ich seit Jahr(zehnt)en gelesen habe, und ich muss mich doch sehr wundern, wie die Jury für den Deutschen Buchpreis zu ihrem Urteil/Begründung kommen konnte. War das ein Marketing-Vorstoß des Verlags zum zwanzigsten Jahrestag des Mauerfalls?

In der Tat hatte ich mir das Buch letztes Jahr gekauft, weil es von den Kritikern gehypt wurde, wie man das heute neu-deutsch ausdrückt, weil es „ein Meisterwerk“ sei, wie Jens Bisky als gutmeinender Kritiker in der SZ schrieb, das man lesen sollte, wenn „einer wissen will, wie es denn wirklich gewesen ist in der späten DDR“. Das hörte sich interessant an, immerhin hatte der „andere deutsche Staat“ ja auch meine Erwachsen-werden-Zeit begleitet, da wollte ich von einem Insider aus Ost-Deutschland schon gerne lesen, wie sie so war, die gute alte DDR. Und der bedeutende Deutsche Buchpreis suggerierte, dass da etwas dran sein musste, an diesem epochalen tausend-Seiten-Werk.

Viele Leser erinnern sich sicherlich noch an den Ausspruch von Vitali Klitschko in der Werbung für Milchschnitte vor drei Jahren: „Schwäre Kost!“ bemerkte er mit dem gerollten „r“, nachdem ihm sein Bruder ein Buch von Tolstoi auf den Bauch geworfen hatte.

Auch Tellkamps Werk war schwäre Kost, oder, viel treffender, und um im Bild der Klitschko-Brüder und ihrer Werbung zu bleiben: „Es war grauenhaft!“ - und zwar schon nach wenigen Seiten, und die Kost wurde auch nicht leichter, nachdem ich diese Seiten zum zweiten Mal gelesen hatte (lesen musste, weil ich ihren Sinn nicht verstand). Das Buch ist keine Erzählung, kein Roman mit einem Handlungsstrang, es sind vielmehr einzelne, nicht zusammenhängende Episoden aus dem Leben von gefühlt einem Dutzend Protagonisten, die sich durch den Text „handeln“ und deren Namen man sich aufgrund der Anzahl auch nicht merken kann, weshalb der Autor wohl schon vorausschauend am Ende des Buches „Die Bewohner des Turms“ namentlich aufgeführt und kurz beschrieben hat (hätte er mal seiner „Ouvertüre“ voranstellen sollen, weil es sehr wahrscheinlich nur wenige Leser bis zu dieser letzten Seite geschafft haben).

Da erscheinen Menschen auf der Bühne des Buches, machen oder tun etwas wie unter dem Spotlicht eines Scheinwerfers, und verschwinden dann wieder spur- oder bedeutungslos, ohne dass ihr „Tun“ für den Fortgang des Buches eine besondere Relevanz hatte. Beispiel: Richard Hoffmann, ein Arzt im Krankenhaus, hat eine Liebesaffäre mit der Chefsekretärin, der er ein Kind gemacht hat. Aber nach episch langer Beschreibung des innerlichen Konflikts des verheirateten Ehemanns Richard und seiner Zerrissenheit zwischen der alleinerziehenden Geliebten und der eigenen Ehefrau verschwindet die Chefsekretärin und ihr Kind genauso schnell wie sie aufgetaucht sind, worauf der Leser sich fragt: War das jetzt ein Charakteristikum der späten DDR, Eheprobleme und Fremdgehen?

Oder das Dichterkollektiv wird wegen mangelnder Parteitreue von der Publikationsbühne verbannt, über Seiten muss man den SED-treuen Genossen bei ihren Ausführungen „zuhören“, was eigentlich niemanden überrascht und heute, zwanzig Jahre später, auch niemanden mehr interessiert. Speichellecker gibt es überall.

Im letzten Drittel des Buches muss der Leser dann auch noch den Erlebnissen des Rekruten Christian Hoffmann folgen, der zum Wehrdienst eingezogen wird und, warum auch immer, seit dem ersten Tag im Konflikt mit der bekannt menschenverachtenden Militärmaschinerie der NVA ist. Tellkamp beschreibt das akribisch, weil autobiografisch, über endlose Seiten: Grundausbildung, Schikanen, Kasernen-Drill, Beschreibungen aus dem Panzer, in dem Panzer und um den Panzer herum – aber was hat all das mit der späten DDR zu tun? Beschreibt der Umgang mit den Rekruten in der NVA ihren späten Zustand?

Stattdessen zerfließen diese NVA-Jahre des vermeintlichen „Heldens“ des Romans einfach weiter im Papier, und den Leser wundert es, was denn diese unmenschliche Härte der Haft, die vorher so detailliert beschrieben wurde, mit ihm und aus ihm gemacht hat. Und während man sich darüber noch wundert, liest man weiter und befindet sich unvermittelt (und anachronistisch) in dem Schneechaos, das im reellen Leben der DDR wie auch anderswo in Europa im Dezember 1979 stattfand, und nicht, wie im Buch, zehn Jahre später im November 1988! Das hat insofern große Relevanz, weil der Untergang des Ost-Staates nicht durch eine von außen induzierte Naturkatastrophe ausgelöst wurde, wie der Schreiber suggerieren möchte, sondern das Resultat immer mehr aufbegehrender, weil unzufriedener DDR-eigener Bürger war.

Ich hatte gedacht, dass dies zu beleuchten, die Stimmungen und Gefühle der Menschen in genau diesen Monaten wiederzugeben, der Sinn dieses Buches war: Die späte DDR zu verstehen. Aber stattdessen muss der Leser in dem aufgestellten schriftstellerischen Labyrinth einen roten Faden zu entdecken versuchen und scheitert genau daran, weil Tellkamps Schreibstil sehr oft eine Zumutung an die sprachlichen und intellektuellen Sinne ist, denn er beschreibt in unzusammenhängenden Episoden, mit verschachtelten Sätzen und stellenweise aus dem Zusammenhang gerissenen Einschüben. Und alles ohne (vernünftigen) Punkt und Komma und stattdessen einer großen Liebe (Verachtung?) für das Semikolon. Ich habe mich noch nie so gequält, ein Buch zu lesen und den Sinn zu verstehen; und dem Sinn der Interpunktion zu folgen; und den Zusammenhang von Sinn und Zeichensetzung, wenn man alle Aussagen in einen Satz packen will, wissend, dass es dann nur Wenige, und auch nicht immer, verstehen, nachzuvollziehen; und dabei den Sinn nicht zu verlieren; es sei denn, der Autor, der gehypte, hat es nie anders, wenn überhaupt, gelernt.

Alles klar?

Also was macht dieses Buch zu einem Meisterwerk?

Ich habe es nicht verstanden. Ich fand es einfach grottenschlecht geschrieben und habe es deshalb weggeworfen – es taugte in meinen Augen nicht einmal zum Ärgern Anderer in einer Bücherkiste. Aber fragen tue ich mich, was die hunderttausend anderen Leser mit ihren Büchern gemacht haben? Haben sie die auch weggeworfen und dann aus Gram nicht mehr darüber gesprochen?

FAZIT: Das schlechteste Buch des ersten Jahrzehnts dieses Jahrtausends. Weggeworfen weil unleserlich, und die Jury des Buchpreises sollte sich was schämen!

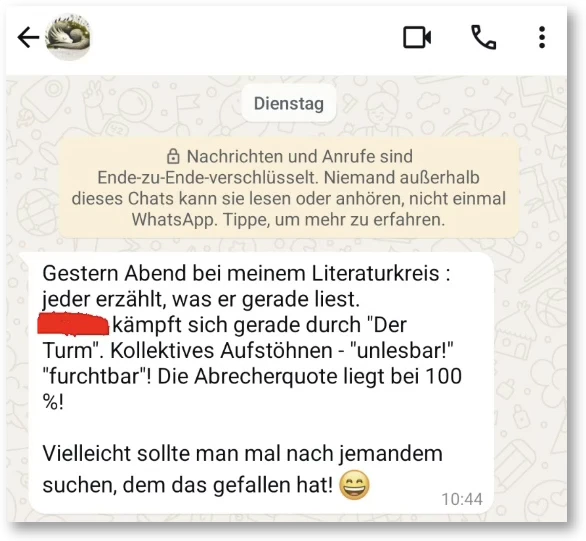

Zum Schluss noch ein bestätigender Kommentar einer Leserin auf WhatsApp:

© 2010 Wolfram von Haugwitz

2018: Klassensprecher gesucht

Erinnern Sie sich noch an die Schule, an die ersten Tage in der neuen Klasse nach den Sommerferien? Neuer Lehrer, die alten Schulfreunde, und das immer wiederkehrende Ritual, einen neuen Klassensprecher wählen zu müssen.

Viel Auswahl gab es nie. Der Job war reserviert für die Alphamännchen der Klasse, für die Jungs, die man bewunderte. Aus offensichtlichen Gründen, denn die Alphas waren groß, hatten Muskeln, waren gut in Sport und möglicherweise schon im Stimmbruch oder besaßen, später, bereits ein Auto. Und sie hatten Freundinnen, von denen man selbst nur träumen konnte.

Ob sie „gut“ in der Schule waren spielte nur eine untergeordnete Rolle. Die Wahl zum Klassensprecher war eine Sympathiebekundung – vor allem von den Mädchen. Und jeder, der antrat, wollte das allein machen – eben der Auserwählte sein.

Bei der CDU wird in diesen Tagen auch ein neuer „Klassensprecher“ gesucht. Aber anders als in der frühen Schulzeit hat man den Eindruck, dass niemand in der Partei der Christen der alleinige Auserwählte sein möchte. Im Hintergrund der politischen Kulissen wird sich gewunden, und das wahrzunehmende Gerangel ist beileibe nicht der Kampf um den vordersten Platz, sondern vielmehr das Gezanke um einen Platz hinter dem schützenden Baum.

Unauffällig sein, bei konstant lauter Medienpräsenz, ist eine offenkundig sehr populär gewordene Verhaltensweise, denn auch die SPD macht es so. Für den politisch interessierten Wähler läuft zurzeit ein monatelanger Auswahlprozess mit Kandidaten, von denen das bundesweite Wahlvolk noch nie etwas gehört hatte. Wie waren die Namen noch? Irgendein „Walter“ und so eine Frau, die dazu auch noch so komisch redete. Stehen die für irgendetwas Wichtiges? Im Fernsehen jedenfalls stritten sie sich vor laufenden Kameras um das Rederecht vor dem Mikrofon. Das erinnert eher an Kindergarten, nicht an Klassensprecher.

Die Namen der anderen Kandidaten haben ich schon wieder vergessen.

Beide großen Volksparteien leiden an erheblichem Mitgliederschwund, was angesichts ihres Erscheinungsbildes nicht wirklich wundert. Was das Stimmvolk nämlich wünscht ist eine klar erkennbare Kante, eine Linie, ein markantes Profil. Ein Alphatier eben.

Wenn sich also drei CDU-Kandidaten jetzt hinter einem Baum verstecken, weil keiner von ihnen sich traut, der Klassensprecher zu sein, dann ist die einzige Kante, die man erkennen kann, die des schützenden Baumes, aber nicht das politische Profil, welches der Wähler sucht.

© 2018 Wolfram von Haugwitz

2020: Durchstarten im Job?

Bei der Silvesterparty letztes Jahr antwortete mir einer der Gäste auf meine Frage nach seinen Vorsätzen für das Neues Jahr: „Ich werde im neuen Jahr mal so richtig durchstarten!“, und wenige Wochen später sah ich auf der politisch unverfänglichen Apothekenrundschau einen ähnlichen Slogan im Titel, der wohl als Motivation verstanden werden sollte: „Durchstarten im Job“ (Ausgabe vom 15.2.2020).

Ich bin in meinem Arbeitsleben berufsbedingt mehrere Millionen Kilometer mit dem Flugzeug unterwegs gewesen und habe in den vielen Jahren, die ich zusammengezählt dabei in Flugzeugen verbracht habe, nur zwei Male Angst gehabt, nämlich als der Flieger den Landeanflug abbrechen und durchstarten musste.

Das erste Mal geschah das in Amsterdam, wo die Maschine bei einem Sturm im Landeanflug hin und her geschleudert wurde und der Pilot trotz geringer Sicht (wie mir ein Blick aus dem Fenster zeigte) das Flugzeug mit einem markerschütterndem Krachen zwar auf die Landebahn setzte, dann wohl aber erkannte, dass der Platz auf der Piste nicht mehr zum Bremsen reichen würde und geistesgegenwärtig die Landung abbrach, die Maschine beschleunigte und eben: durchstartete, um einer Notsituation zu entkommen.

Das zweite Mal passierte es beim Landeanflug auf Quito, der Hauptstadt von Ekuador in Südamerika. Dazu muss man sagen, dass dies eines der schwierigsten Landemanöver ist, die zivile Passagiermaschine vollführen müssen, auch und insbesondere deswegen, weil die Stadt in 2800 m Höhe liegt und die Luft dort sehr dünn ist. Zudem müssen die Piloten über eine Gebirgskette der Anden in das Tal einfliegen, in dem Quito liegt, dann am Ende dieses Tals einen kegelförmigen Berg umrunden und gegen die Gebirgskette und deren Fallwinde landen.

In diesem zweiten Fall misslang das Umrunden des Berges und das Flugzeug war deutlich zu hoch, als wir bereits über der Landebahn schwebten. Nur mit Hilfe der vollen Beschleunigung gelang es den Piloten der Airline, durchzustarten und die Gebirgskette noch zu überklettern.

Durchstarten hat also nichts Positives, sondern ist ein Stressmoment am Ende eines unglücklichen Landeanflugs, der abgebrochen werden muss, um ein Unheil zu verhindern. Dabei hat der Pilot nur einige Sekunde Zeit, darüber nachzudenken, ob die verbleibende Strecke auf der Landebahn für eine Vollbremsung ausreicht oder nicht.

Wenn Menschen also in ihrem Leben „noch einmal durchstarten wollen“, dann ist das für mich der Abbruch ihres Gleitfluges zum Zielflughafen. Und dabei kann Vieles schiefgehen, weil es nämlich eigentlich ein Notmanöver ist.

Einfacher wäre es, wenn man eine Neuorientierung im Leben aus sicherer Höhe macht, also, um im Bild der Luftfahrt zu bleiben, wenn das Flugzeug des Lebens in tausenden Metern Höhe sicher fliegt und man sich dann sagt: Ach, ich könnte doch stattdessen mal hierhin fliegen statt dorthin. Das ist in jedem Falle sicherer, als sich erst während des Landeanflugs umzuorientieren.

Ich weiß nicht, wie es dem Gast von der Silvesterfeier ergangen ist, ich hoffe nur, dass er nicht in die Situation gekommen ist, aus einer Not heraus wirklich durchstarten zu müssen.

© 2020 Wolfram von Haugwitz

2022: „Wo kämen wir denn dahin?…“

Ich hatte im August zwei Fahrkarten für eine Bahnreise zu meinem Bruder nach Lübeck gekauft, weil meine Frau nicht gerne Auto fährt und mich nach vielen Anläufen „zu einer viel entspannteren Bahnfahrt“ überredet hatte.

Der Zug fiel aber leider wegen des Streiks der Lokführergewerkschaft ersatzlos aus. Wir mussten deshalb doch mit dem Auto fahren und standen auf dem Rückweg nach Frankfurt auf der A7 stundenlang im Stau. Entspannt war ich da nicht. Das Wochenende bei meinem Bruder war trotzdem sehr schön, weil wir uns sehr selten sehen.

Aber mein Geld wollte ich zurückhaben, Lokführerstreik hin, schöner Besuch her. Und das Problem erschien mir überschaubar einfach, die Ausgangslage glasklar: Ich hatte bei DB etwa gekauft und per Vorkasse bezahlt, was die nicht geliefert hatten. Also Geld an mich zurück, keine Frage!

Deshalb begann ich schon am folgenden Tag nach der Rückkehr aus Lübeck frohen Mutes damit, die Erstattung meiner Auslagen in die Wege zu leiten. Aber das gestaltete sich gleich zum Anfang schwierig, weil trotz vieler Telefonate und Google-Suchen im Internet unklar war, welches Formular den „streikbedingten Ausfall“ eines Zuges korrekt abbildete und daher zu benutzen war. Auf der Webseite der Deutschen Bahn gab es dazu keinen Hinweis. Dort fand ich Formulare bei Zugverspätungen, ich fand eines für ganz viel Zugverspätungen oder wenn der Zug erst am nächsten Tag gefahren ist. Aber eben nichts für Totalausfall - diesen Problemfall gab es auf dem DB-Server offenbar nicht (ist ja auch völlig absurd!).

Nach einem weiteren Tag Internetrecherche und Vor-Ort-Fragerei am lokalen Bahnhof („Wir sind dafür nicht zuständig!“) fand ich in einem Internetforum einen Beitrag mit einem Weblink zu einem Formular, das man dafür benutzen sollte. Ich also das Formular runtergeladen, ausgefüllt, Bahntickets beigefügt, Kontoverbindung angegeben und das Ganze in einem Briefumschlag an die Deutsche Bahn in Karlsruhe geschickt, so wie auf dem Formular oben links angegeben. Ich war sicher, dass die Rückerstattung nur eine Frage von Tagen war.

Ein Monat lang geschah nichts - keine Eingangsbestätigung per Post, keine Bestätigung per E-Mail. Meine Anfangseuphorie über ein schnelles Ende dieser Reklamation verflog, weil ich auch auf alle telefonischen Anfragen keine Antwort bekam. Mehr als eine halbe Stunde Warten bei lauwarm nerviger Musik überforderte meine Geduld.

Also kramte ich diesen Forumsbeitrag noch einmal hervor und las ihn dieses Mal aufmerksamer, und siehe da, dort stand etwas weiter unten in dem Beitrag eine E-Mail-Anschrift. Der Enthusiasmus kehrte schlagartig zurück, der Laptop wurde gestartet, eine Kopie meines Formulars eingescannt, dazu die Kopie des Tickets, und das Ganz jetzt per E-Mail an DB in Karlsruhe verschickt. So zur Erinnerung für den Sachbearbeiter, falls der mein Anliegen auf seinem übervollen Schreibtisch verbummelt hatte.

Zwei Wochen später, es waren mittlerweile eineinhalb Monate vergangen seit dem Streik, erhielt ich eine E-Mail von DB mit dem nichtssagenden Wortlaut, dass man selbstverständlich meine Anfrage schnellstmöglich bearbeiten möchten, sich jedoch aufgrund eines ungewöhnlich hohen Mailaufkommens längere Wartezeiten nicht vermeiden ließen.

Wieso das Mailaufkommen jetzt unerwartet hoch war, wenn man hunderttausend Leuten nicht liefert, was die gekauft haben, konnte ich nicht verstehen, und ich empfand es auch als Scherz, nach so langer Zeit davon zu sprechen, dass man meine Anfrage bearbeiten wollte, aber ich hatte eine Antwort erhalten und, vor allem, ich hatte eine Vorgangsnummer!

Also übte ich mich, wie gebeten, noch ein wenig länger in Geduld, und zwar so ungefähr weitere zwei Wochen, bis mich eine weitere E-Mail mit identischem Wortlaut wie die erste erreichte, allerdings jetzt mit einer anderen Vorgangsnummer. Da dämmerte mir, dass die Euphorie in der Erwartung meines Sieges möglicherweise verfrüht war.

Vielleicht sollte ich doch noch einmal anrufen?

Ich reihte mich also mehrere Tage hintereinander in unterschiedliche Warteschlangen der verschiedenen Kategorien ein („Wenn Sie eine Frage zu ihrer Bahncard haben, drücken Sie bitte die 1“), weil mein eigentliches Anliegen, nämlich Zugausfall nach Streik, offenkundig nicht nur auf dem DB-Server unbekannt war, sondern auch in der Ansagemaschine noch nicht programmiert worden war. Waren ja auch erst drei Monate seit dem Streik vergangen.

Ich ließ mich also erneut von drittklassiger Musik volldudeln und nutzte die Wartezeit, um meinen neuen Krimi weiterzuschreiben, in dem Menschen aus sehr egoistischen Gründen von einem Psychopathen abgestochen werden, weil der eine schwere Kindheit hatte. Das Telefon hatte ich dabei auf Lautsprecher gestellt und neben mich auf den Schreibtisch gelegt.

Irgendwann war wirklich eine männliche Stimme zu hören. Ich schilderte mein Problem und hatte gerade begonnen, die Vorgangsnummer zu nennen, da unterbrach mich die Stimme und sagte, dass ich die falsche Kategorie in der Ansage ausgewählt hatte. Ich hätte die Drei anstelle der Zwei wählen müssen. Ich wollte gerade zu einem Kommentar anheben, so etwas wie „woher sollte ich denn das wissen?“, da sagte die Stimme, dass er mich auch leider, leider nicht verbinden könne, und dass ihm das auch echt total leidtäte.

Dann legte er auf.

Ok, dachte ich, man muss immer das Positive im Leben erkennen – ich hatte wenigstens eine Anleitung für die Ansagemaschine erhalten, nämlich in der zweiten Unterebene nicht die Drei, sondern die Zwei zu wählen.

Also ging es erneut los: Krimi weiterschreiben, noch einen neuen Toten einbauen und sich von nerviger Musik volldudeln lassen, Kaffee trinken. Irgendwann klickte es in der Leitung, eine weitere männliche Stimme wünschte guten Tag und fragte wie er mir helfen könne. Dieses Mal las ich meine Vorgangsnummer vor, bevor ich mich vorstellte.

Einen Moment war Ruhe am Telefon, dann meinte der Mann am anderen Ende der Leitung, dass die Vorgangsnummern eigentlich immer mit einer „3“ beginnen würden. Ob ich denn das richtige Formular ausgefüllt hätte?

Sie können mir glauben, dass ich eigentlich ein sehr ausgeglichener Mensch bin, sagt meine Frau zumindest immer, den, zu ihrem Bedauern, nichts aufregt. Aber in diesem Moment bin ich ausgerastet. Ich versuchte in den zwei Sätzen, die ich dafür wahrscheinlich Zeit hatte, bevor er auflegen würde, zu beschreiben, seit wieviel Wochen ich schon auf mein Geld wartete und wie viele Briefe und Mails und Telefonate ich geschrieben und geführt hatte, um bis zu ihm durchzukommen.

Und am Ende schrie ich fast heraus, dass ich der DB mit meinem bezahlten Ticket kein zinsloses Darlehen geben wollte, mit dessen Rückzahlung sich die Bahn nach Belieben Zeit lassen könne. Ob ich denn wenigstens Zinsen erhalten würde, fragte ich?

Einen Moment war es wieder still am Telefon.

Darauf rastete er aus. Wohin die Bahn denn käme, wenn sie auch noch jedem Fahrgast Zinsen für den zu erstattenden Fahrpreis zahlen müssten? „Entspannen Sie sich, Sie erhalten ihr Geld irgendwann zurück, es kann nur eben etwas dauern!“

Vor vier Wochen war Weihnachten, leider nicht bei meinem Bruder, weil die Strecke nach Lübeck wirklich weit und die A7 immer voll ist. Vier Monate sind jetzt seit dem Bahnstreik vergangen, aber mein Geld habe ich immer noch nicht zurück. Ich hatte in der Zwischenzeit zwei Weihnachtsgeschenke bei einem ziemlich großen Onlinehändler bestellt. Die Pakete kamen nicht an, weil die Paketlieferfirma diese sehr wahrscheinlich irgendwo weggeworfen hat. „Ist nicht unsere Schuld, kommt aber bei diesem Paketdienst leider häufiger vor“, erklärte mir der nette Mitarbeiter des Onlinehändlers am Telefon. Mein Geld hatte ich am nächsten Tag zurück, denn meine Schuld war es ganz sicher nicht.

Da müsste die Deutsche Bahn hinkommen!

© 2022 Wolfram von Haugwitz